大森明恍と梶房吉_5

宝永山からの絵を完成し、下山の途につく

大森明恍と梶房吉_4 | 大森明恍

続いて、昭和10年(1935年)4月1日発行の「北駿郷土研究, 富士山」第3年4月号には「御山の厳粛【四】」が掲載されました。このシリーズの最終回です。

富士山の山小屋での一夜、何としても良い富士山の絵を描こう、とあがく夢をみます。翌朝、大森明恍が「富士山で富士山の夢をみた」と話すと、梶房吉(文中ではK君)は「それは、何か良いことがありますよ」と返しました。宝永山からの風景を描いた会心の油絵一枚を仕上げると、梶房吉は天候の崩れを予想したので、登頂の予定を急きょ変更して、翌日には下山することにしました。

御山の厳粛【四】

夜明けの寒さと、部屋の乾燥した空気の中に、息苦しい夢からひょっと眼がさめた。

『変だな、今のは夢か?』

何だ、絵かき先生、夢を見ていたのだ。夢のうちにも、この先生、一生懸命に富士を描こうと全力を注いでいる。

ああ、今日も晴天白日だ。

床から跳び起きた。仕事だ、仕事だ。

雲海を眺めながら、朝餉を喫しつつ、

『僕はゆうべこんな夢を見た』

とK君に話した。そして、

『富士山にいて、富士山の夢を見るとは、面白いね』

ここでK君、すかさず

『それは、お家にお帰りになったら、何か、きっと良いことがありますよ』

だと、ガイド君、なかなかお世辞が、いいなあ。

きのうの宝永山の富士を、もう一度現場に行って、油絵に仕上げておきたい。そこで、二人は早速、また雪の宝永山行に出発した。やがて、再び宝永山上からの富士の写生を始める。相当に寒いが、良い天気だ。溶岩を積み重ねて、小さい画面の風よけを作り、袋の中から絵の具を取り出し、筆をとり、こうと高嶺を見上げ、画面を見下ろした。ショートタイム、無言。緊張。・・・・・・風が出た。ブーブー吹き上げてきた中で、

『ヨーシ、これでいい。いい絵を描いた。これでいい。』

絵筆をポンとおいた。

そこで急ぎ帰り支度をして、袋はK君が背負ってくれる。帰路は横なぐりに吹きつける強風の中で、セッピィの上を二人は一言も交わすことができない。実に善戦美闘である。ただ無言のままで、スロープへ急ぐ。顔にたたきつける風の痛いこと。飛ぶ雪を交えた刺すような烈風の間断ない連続。互いに一本のピッケルが唯一の命のたより。

『あっ!』

次の瞬間、セッピィの上に僕は完全に横倒して、転んでいた。足どりが狂って、右足のカンヂギの針が左足のズボンの下に突き刺さって、自分はそのまま歩行をなくし、風に押し倒されたのだ。声をあげることもできない。

『ああセッピィの上でよかった。スロープの上でなら、それこそ、何処まで墜落するのか、知れたものでない』

転んだまま、突き立ったアイゼンをズボンから外し、ピッケルにすがって、立ち上がった。先のKは、もうだいぶ遠くへ、ただ前方を目指して進んでいる。ものすごい烈風は、この間の二人の消息を断っていた。

『足元用心!』

と口中大きく叫んで後を追う。

× × ×

室に帰って、さっきの危難を物語り、K君からいろいろと雪中登山の注意をうけた。そして厳冬極寒のおり、八合目、九合目あたりの胸突き登りで、突風に襲われたときの命がけの大難苦行を聴かされては、冬山の厳粛なる恐怖を想像して、転々緊張せざるを得ないものがある。しかし、この宝永山上よりの富士山は珍しい作品として、まず成功である。幾度となくふたりで喜び合って、残り少なの壜を傾けて、祝いの盃をあげた。

日中、一万尺の高所で、いささかほろ酔い気分となり、戸外に出て、白銀に輝くスロープを、両足投げ出して、お尻のスキーをやって遊ぶなど、まさに天上の行楽である。

× × ×

夕刻にかけて、またひとしきり、夕暮れの雲を写生し、疲労のからだを横たえて憩ううちに、お山はにわかに襲う大風の騒音に包まれた。また嵐が来た。鉄扉からはためく。急いで扉を閉めに我々は立ち回りを開始した。暗い部屋の中で、戸外の襲撃に思いを走らせ、夜に入っていよいよ募る模様に

『この分では数日間は荒れるかも知れぬ。山の天気は何とも断言でき難い』

とはK君の言葉である。そこで最初の計画であった、七合八勺に滞泊のことも、頂上観測所訪問のことも、現在の五合五勺の永い滞在に災されたので、これ以上の山内生活は、また次回ということに相談をまとめ、こうと決まれば、明朝の天候を見て下山しようとなった。

思えば短い雲上の俗世を超越した数日間ではあったが、お山に籠っての製作をなすに、いろいろの尊い経験を少なからず、収穫しえたのである。第二回目には、こうも、ああもと、そんなプランに頭をひねって、風の響きをもいつか現つの様に、深い最後の眠りに落ちてしまった。

× × ×

幸いに翌朝は微風、微光のうちに眠りは覚めた。下山の準備、後かたづけやら、絵の荷造りやらに忙殺されながらも、ほぼお山を降りる身支度は出来上がった。そこで、頂上への約束を捨てて下山する挨拶を電話で伝えた。頂上では、主任の技手から我々の頂上訪問を期待していたのに、惜しいことであるとの返事。人間界を遠く高く離れた雲上の世界では、電話線を通じて語り合うことすら、まだ見ぬ人の懐かしきことよ、世の生活は、かくも人間を純真無垢に浄化してしまうものであるか。

いよいよ出発、時まさに前七時半、数日に過ぎない住居ではあるが、さらばとなれば、また惜別の感も湧く。自分は扉の前に立ち、頂上を仰ぎ見て、脱帽。しかして瞑点。

山上の孤独に耐えよ!!とは、ドイツの超人、ニイチェの言葉だ。御山の孤独。泰然と紺碧の大空に威厳尊く、また温容厳しく、無限永劫の大静寂である。言うべき言葉のあろうはずがない。吾人はどこにいても、お山の懐にいるのだ。

下山の一歩は踏み出された。下る、下る。サックサックと足の調子、手の調子。先達のK君がさながら跳んでいくようだ。さすがに馴れたものだ。

『足のアイゼン、だてには穿かぬ』

くそッ―、遅れてなるものかと力みはしつれ、三十分、一時間と下るにつれ、冬山に慣れぬ脚の悲しさ。何時しか膝小僧が全身の重荷を支えかねて、がくがくしてならぬ。頑張り頑張りすれど、Kとの距離はいよいよ遠ざかる。気は焦る、Kは遥かの先に後振り返って待ち受ける様子だ。いよいよ焦る、膝は鳴る、靴がばかに重くなり、両脚が痛む、呼吸ははずむ。エエままよと、ピッケルにすがって岩角に腰を下ろして、疲れ果てた両足を投げ出し、呼吸を休めた。K君はとみれば、疲れた僕の意気地なさにあいそを尽かしたものか、またどんどん下界を指して一目散に走り行く。憎らしいがどうもならぬ。普通人に比べて、決して弱い自分ではないと常々うぬぼれているのであるが、雪山に経験ないことは、かくまでに自負心を傷つけるものかと、地団駄踏むほど口惜しかったが、全くどうともならぬ。

しかし、かくてあるべきでない。勇躍一番、サッと突き刺すピッケルに身を起こし、雪を蹴って三合目あたりのKを目当てに最後の頑張りをはじめ、額にしわを刻み、歯を食いしばり、力闘これ努め、漸くにKの待ち受けた二合八勺の小屋へ着く。ここでKは、ちょっと人の悪そうなほくそえみを洩らしてみせた。その忌々しさ。ここ数日を兄弟のごとくしたK君も、下山の際の僕の弱腰には、すっかり期待を失ったと言わんばかり。どうも致し方ない。ここらで捨てられては、なおかなわん。じっと我慢して彼氏のあとに続くよりほかはない。二合五勺、二合二勺、

『もう、これまで来れば大丈夫でしょうね。登るときと違って、下りは案外弱いでしたね』

Kよ、もうそんなに苛めるな。

× × ×

太郎坊の小屋がそこに間近く見出されたころには、不思議に先刻の泣きっ面の体も何時しか消えて、やや元気を取り返し、K君と同じ歩調で肩を並べ、楽しい下山者の意気揚々たるタイプを取り戻していた。枯れ残りの富士アザミの白ぼけた坊主頭を、ポーンとピッケルの先でなぎ倒したりして、火山灰交じりの小砂利道を降りる。時々見返すお山の姿は、すがしがしいまでに紺青の空に晴れ輝いて、吾等二人の静甲を祝福してくれるものかの様であった。すでに九時半である。下山に二時間、これでは決して良い成績であるとは言えない。吾等は冬枯れの落葉松や、白樺を透かして最後の感謝をお山に捧げた。

K君は、どこからか清水を汲んできて、登山カップで渇きをいやして、さておもむろに、声朗々と、大空にむけ、

守れ浅間 鎮まれ富士よ

山は男の 禊ぎ場所

雲か雪かと 眺めた峰も

今じゃおいらの 眠り床

画家は何時までも何時までも、明朗に笑っていた(了)

(この拙文は、昭和9年11月中旬、中央気象台の諒解を得て、第一回雪中登山を決行せし折の紀行なり)

宝永山から山小屋への帰り道、大森明恍は、風にあおられて転倒してしまいました。これが、もし、これが急斜面のスロープだったら、と恐ろしくなります。山小屋に戻って、その話を梶房吉にすると、冬山での歩き方の注意点を話すとともに、梶自身の八合目九合目での恐ろしい経験も、大森明恍に話しました。

新田次郎の小説凍傷

には、主人公の佐藤順一と梶房吉の二人が冬の富士山の頂上を目指して登る途中、八合目を過ぎたあたりで、二人が滑落するシーンが出てきます。幸い一命をとりとめたものの、動けなくなってしまった佐藤をその場に残して、梶は一人で、頂上の観測所にザイルを取りに向かいます。もしかすると、梶はこのときの経験を大森明恍に話したのかもしれません。

また、凍傷

には、悪天の中を頂上に向かおうとする佐藤を、途中で何度も、梶が思いとどまらせようとするシーンが出てきます。山岳ガイドとしての梶は、悪天の冬の富士山の恐ろしさを熟知しており、客に決して無理な登山をさせないように心がけていたようです。結局、佐藤は梶の静止を振り切って、登山を再開してしまいました。一方、大森明恍の場合は、佐藤と違って宝永山での絵を仕上げたことに満足し、梶のアドバイスに素直に従って、下山することにしました。

下山の途中、大森明恍が梶房吉にかなり遅れをとってしまい、情けない、と自己嫌悪に陥るシーンが出てきます。小説凍傷

には、太郎坊と頂上との間を5時間で往復する足の速さには吉田口、須走口、大宮口、御殿場口を通じて、彼の右に出るものはいなかった

との記述が見えますから、梶はもともと強力仲間のなかでも、相当足の早いほうであったようです。

このように、新田次郎の凍傷

に登場する梶房吉

と、大森明恍が記述するK君

の間には、いくつもの共通点が見られます。

文中、富士アザミの花の話が出てきます。次女の小林れい子さんのお宅には、恐らく別の機会に描いたものと思われる、富士アザミの絵が残されていました。そしてその後、この絵は御殿場市に寄贈されました。

Fuji-Azami (Cirsium Purpuratum)

Meiko Ohmori (1901-1963), Oil on canvas/board.

富士アザミ

大森明恍(明治34年-昭和38年), 板張りキャンバスに油彩, 24.2 x 33.3 cm (F4).

御殿場市蔵

—————————–

フジアザミ: 富士山の周辺に咲く紅紫色のアザミ. 花は直径5 cmから10 cmと大きい.

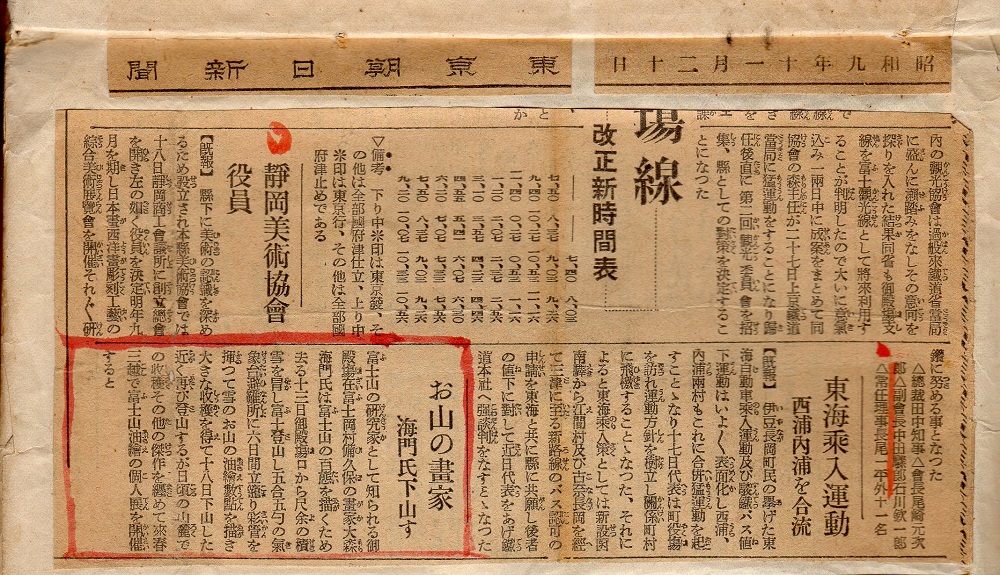

下山した後、大森明恍の雪中富士登山は、昭和9年1(1934年)1月20日東京朝日新聞の静岡版に記事として取り上げられました。

昭和9年11月20日

お山の画家

海門氏下山す

富士山の研究家として知られる御殿場在富士岡村諸久保の画家大森海門氏は富士山の百態を描くため去る十三日御殿場口から尺余の積雪を冒し富士登山し五合五勺の気象台避難所に六日間立て籠もり彩管を揮って雪のお山の油絵数点を描き大きな収穫を得て十八日下山した。近く再び登山するが日頃の山麓の収穫その他傑作をまとめて来春三越で富士山油絵の個人展を開催すると

偶然ですが、同じ日の新聞の同じページには、静岡美術協会役員の常任理事として長尾一平さんが選ばれたとの記事もあり、赤い線が引いてありました。長尾一平さんは額縁を製造・販売していた磯谷商店の二代目の方のようです。

なお、この後も梶房吉は、富士山頂の気象観測所への物資や機材の補給に貢献されたようです。昭和42年(1967年)には、永年の功績に対して、勲七等青色桐葉章が授与されたとのことです。(御殿場市教育委員会編, 文化財のしおり第32集「富士山に関わった人々」より)